Mario Ursino - 1991

La pittura inquieta di Simona Weller, ovvero la pittura come specchio dell'anima

"Foss'io foglia sospinta nel tuo giro, nuvola trasvolante nel tuo seno, onda che freme sotto il tuo respiro!"

Ode al vento occidentale P.B. Shelley

Vi è una singolare coincidenza nelle opere di Simona Weller tra valore estetico e valore metaforico che si manifesta inscindibile e senza sosta in tutta la sua produzione già cospicua e sedimentata da lunghi anni di ricerca.

Vi è in lei un moto interiore (una spinta, un'onda, appunto, come il suo nome, Weller: "costruttore di onde") che precede l'ordine costitutivo e costruttivo dei suoi dipinti che si formano gradualmente e si definiscono quando quell'emozione esistenziale si è calmata per effetto e per l'uso del colore e delle materie dentro e fuori le tele, attraverso e intorno al telaio. Ogni opera, perciò, è un frammento di questa esistenza, metafora della vita intesa come corrispondenza fra natura e arte.

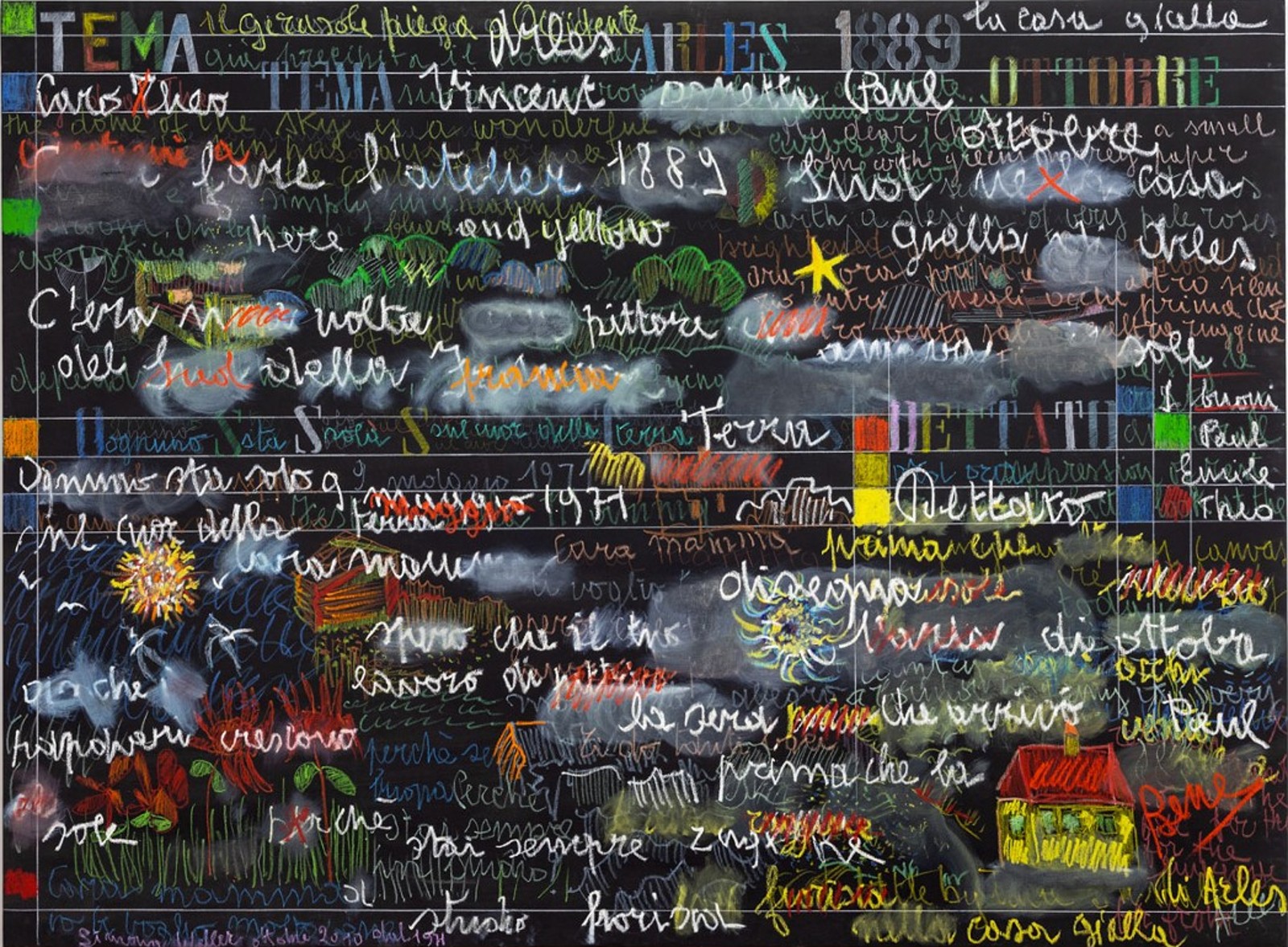

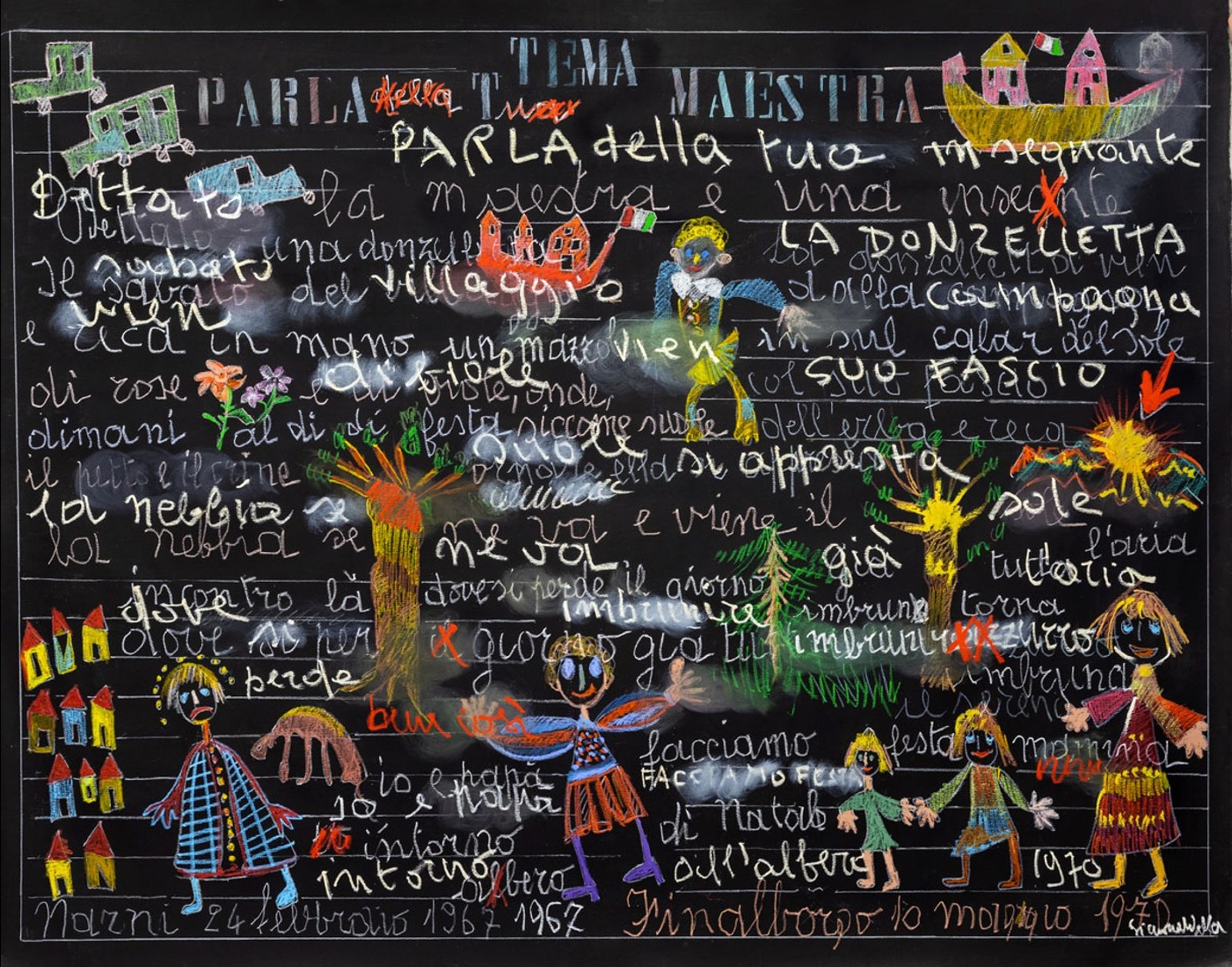

La tendenza verso una pittura che si esprime come movimento emozionale, impulso continuo che viene dal profondo, è evidente sin dalle prime opere, alla metà degli anni Sessanta, ispirate da un surrealismo fortemente metaforico da ricordare il Max Ernst degli anni Quaranta, animato però dal segno continuo e fluttuante, comune ad atri surrealisti dello stesso periodo come Bellmer o Tanguy, e molto automatico secondo la lezione di Masson o Mirò. Ma questo grafismo, possente, colorato, luminoso trapasserà ben presto nella pittura-scrittura, negli anni Settanta; una scrittura fitta e ondosa che contiene in nuce le future grandi tele che caratterizzeranno il suo stile maturo e personalissimo, fino alle opere più recenti. Il segno-scrittura, la parola come colore, tache, la tela tutta piena, costituiscono il metodo dell'artista per formulare un diario poetico per immagini che sommano il quotidiano, il ricordo, il gioco con il filtro culturale (mai troppo carico) delle avanguardie e neo-avanguardie: da Mondrian a Klee a Cy Twombly (vedi I due fratelli nell'estate del 1969).

Nelle opere successive il colore prende il sopravvento sulla scrittura: forti suggestioni post-impressioniste (soprattutto Seurat) indurranno la Weller a riempire la tela di macchie-colore distribuito per strati e fasce di differente luminosità, tanto che l'architettura del dipinto si definisce in base ai diversi gradi della luce che, tuttavia, conservano l'andamento scritturale, continuo da sinistra verso destra (vedi Vibrazione viola sulla parola mare o Vibrazione rosa sulla parola alba, dove il leit-motiv, la parola, è talmente assorbita dal colore-segno da risultare quasi irriconoscibile a prima vista, e il sentimento di questa evocazione-ripetizione si realizza nella pienezza del campo pittorico e metaforico). È "gioco sottile" - ha scritto acutamente Marisa Volpi Orlandini - "tra il titolo che denuncia la sua semantica in senso letterario, e la pittura che allude fisicamente alla natura, verso la quale la pittrice sembra slanciarsi con tutta la sua passione".

Uno "slancio vitale", direi, nel senso bergsoniano del termine, una forza di prima solare impressione che l'artista trae dall'istintivo rapporto stabilito tra l'idea del mare e il concreto formalismo pittorico.

Ecco perché gradualmente la parola scompare e il suo segno grafico, che l'aveva contenuta, sopravvive solo come movimento (onda), colore allusivo, psicologico, ripetitivo, seriale, esistenziale, dell'essere nella pittura, fenomenologicamente, come in Capogrossi, Accardi, Sanfilippo, Dorazio (vedi Controluce di parole).

Però il continuum di Simona Weller si alimenta di ulteriori elementi compositivi desunti con grande vivacità di tematiche costruttiviste, cubiste e metafisiche che affiorano nelle sue tele, si direbbe portate dall'onda di astratte associazioni formali e coloristiche restituite dal tempo e da personali ricordi.

Non è esente, in questa inesausta ricerca (la Weller ha scritto di sé, nel 1985: Penso al mio dipingere un quadro dopo l'altro, un anno dopo l'altro, come un'onda che spinta dal vento si formi e si riformi), non è esente, dicevo, da influssi del dinamismo "futurista" in particolare del Balla astratto.

Le forme volanti e guizzanti di un'opera del grande maestro futurista, Insidie di guerra (1915) diventano moduli creativi per i suoi più recenti lavori, molti dei quali vivificati dall'uso di materie di maggiore sostanza (sovrapposizione di cartoni, stoffe, colle, carte sapientemente manipolate, rese corpose e disseccate all'aperto, nel calore dell'estate, in mezzo alla campagna).

Insomma, Simona Weller è immersa a tal punto nella pittura, e nell'idea del rinnovamento della pittura, che non è possibile trovare per lei una formula, una definizione che possa contenere la sua debordante inquieta (non inquietante) attività, prova ne sia che opere recentissime, Mare-Amaro, Il segno barocco del fuoco (1990), sono la testimonianza, per il loro impatto formale ed emotivo, di un'arte che dilata sempre più i tradizionali confini della percezione nel riflettere i moti dell'anima d'artista.

Roma, Ottobre 1991